四月的东平湖,碧波万顷,水天一色,远山含黛,烟波浩渺。沿环湖路驱车前行,路边桃花娇艳欲滴,纤纤绿柳摇曳生姿,湖面波光粼粼,飞鸟嬉戏翱翔,绘就了一幅人与自然和谐共生的美丽画卷。

监测数据显示:2024年东平湖高锰酸盐指数、氨氮、总磷年均值分别定格在3.82mg/L、0.125mg/L、0.032mg/L,东平湖水质稳定保持在地表水Ⅲ类以上,核心区水体透明度突破3米。水质完全符合南水北调调水要求,确保了“一湖清水永续北上”。

作为黄河流域生态保护“主战场”,山东省泰安市东平县深入践行“两山”理念,坚决扛牢政治责任,实施“生态立县、产业兴县、绿色发展”战略。如今,东平湖荣膺生态环境部美丽河湖优秀案例,县域摘下山东省生态文明强县桂冠,生态治理的“东平模式”渐成标杆。

“生态保护是我们的政治责任,也是我们的历史定力。我们正以‘绣花功夫’守护碧水清波,凤凰联盟平台以全域治理重塑生态肌理,以绿色转型激活发展动能,全力打造黄河流域生态保护和高质量发展示范样板。”东平县委书记马焕军话语铿锵。

东平湖位于东平县境内,总面积626平方公里,常年水面208平方公里,是山东省第二大淡水湖泊,也是国务院确定的黄河流域唯一重要蓄滞洪区,更是山东省黄河流域生态保护和高质量发展的“主战场”。

山东省委、省政府高度重视东平湖生态保护和高质量发展。2021年3月29日,《东平湖生态保护和高质量发展专项规划(2020-2035年)》正式印发。2021年12月1日,《山东省东平湖保护条例》正式施行,为东平湖生态保护和高质量发展提供了坚强保障。

东平县锚定打造“黄河流域生态保护和高质量发展示范区”的目标,成立由县委、县政府主要负责任组长的县推进黄河流域生态保护和高质量发展领导小组,8名副县级干部领衔任务、统筹协调,30个成员单位分工协作、密切合作。统筹整合自然资源生态修复治理、环保、移民、水利等相关领域资金,加大黄河流域生态保护和高质量发展重大工程、重大项目的支持力度。落实“要素跟着项目走”机制,保障黄河流域生态保护和高质量发展重大项目落地。

东平县委常委、宣传部部长李便宁说道:“我们始终把改善生态环境作为担当使命,积极回应人民群众所想、所盼、所急,让生态红利最大限度地造福于民,营造了全社会共同抓好大保护、协同推进大治理的浓厚氛围。”

“生态账本”记录攻坚足迹:东平县在208平方公里的水域、84公里的沿湖岸线发起清网净湖、拆违清障等九大攻坚行动,12.6万亩网箱网围完成“生态撤离”,447处违建轰然倒地……一条秀美河湖、生态河湖重新焕发了光彩。

入选全国水系连通及水美乡村建设试点县,成为东平县落实黄河国家战略的一项关键举措。项目遵循“洼地居中调节,一湖二河补源,二区河渠通畅,乡村水清景美”的总体布局,实施干渠整修延伸、河道生态治理、农村污水治理、破损山体修复等十大类项目,全县水资源空间布局、河湖防洪能力、水生态环境得到全面提升,形成“河湖相连、水网相通”的河湖水系连通格局。

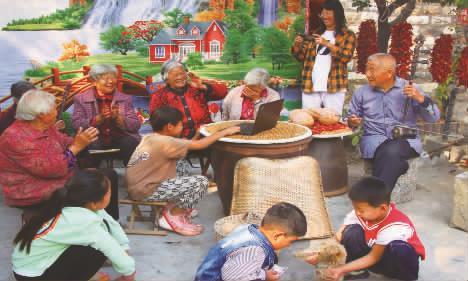

积极推进人居环境综合整治,实施移民避险解困、黄河滩区迁建、易地扶贫搬迁“三大工程”,规划建设29个社区,搬迁9.2万名群众,其中动员搬迁沿湖村庄49个、安置群众4.5万人。社区全部配套污水处理设施,对环湖社区生活污水进行收集处理,最大限度减小对东平湖生态环境的影响。

沿环湖路来到位于东平湖北岸的原前茶棚村、后茶棚村旧址。笔者看到,村民都已搬迁,建筑垃圾也已清理完毕,路边金黄的油菜花竞相绽放,农田里翠绿的小麦长势正旺。

东平县老湖镇党委书记王超介绍:“这两个村子距离东平湖较近,居民的生产生活对湖水水质造成一定影响。搬迁后能够显著提升东平湖岸线生态功能的完整性。”

“东平湖野生大鲤鱼是国家地理标志保护产品。”东平县水产业发展中心党组书记、主任王娟介绍,县里每年开展增殖放流活动,推广“人放天养、放鱼养水”生态渔业模式,已连续21年累计向东平湖投放优质淡水鱼蟹苗种3.2亿余尾(只),实现以渔控草、以渔抑藻、以渔净水。

生态修复效果显而易见:37.03公里生态隔离带如翡翠环湖镶嵌,23.6公里绿化廊道变身“鸟类高速路”,滨湖国家湿地公园与稻屯洼城市湿地完成3.4万亩生态焕新。山体复绿工程为4.5万亩丘陵披上绿装,1.8万亩荒山造林筑起绿色屏障。

泰安市生态环境局东平分局党组书记、局长孙强说:“曾经‘东平湖上竿连竿,只见箱围不见湖’,通过开展山水林田湖草沙系统治理,实施东平湖生态环境综合整治、水质隐患排查专项行动等,东平湖水生态和周边环境大幅改善,呈现出山青、水绿、林郁、田沃、湖美的景象。”

不见“竿连竿”,再现“水连天”。良好的生态环境,吸引众多珍稀野生动植物到东平湖“安家落户”,银鱼、鳜鱼等稀有鱼种日渐增多,全球极危物种青头潜鸭和白鹭、灰鹤等珍稀鸟类长久栖息。截至目前,东平湖自然保护区有植物资源679种,野生动物788种,其中国家一级野生保护动物5种,国家二级野生保护动物20种。

阳春时节,走进东平县旧县乡狼窝山矿区,远处青松翠绿、梯田层叠,近处平整的土地上,人们正在耕地、浇水、种植药材,一派热火朝天的繁忙景象。

时针拨回至治理前,这座因过度开采“遍体鳞伤”的矿山曾让当地百姓揪心:1500亩山体如同大地伤疤,渣石堆积阻断耕作,地质灾害隐患频发,更衍生了盗采乱象与民生矛盾。当地村民回忆:“雨天怕塌方,晴天怕扬尘,守着矿山却过不上安稳日子。”

“生态欠账必须扎扎实实地偿还。”东平县自然资源和规划局党组书记、局长杨振介绍,旧县乡狼窝山破损山体修复项目,是泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程中重点项目之一。项目总投资1.02亿元,总治理面积约1520亩,坚持因地制宜、分类施策,科学优化施工方案,对矿山开展生态修复、工矿废弃地复垦利用和土地综合整治,新增耕地约500亩,复绿废弃矿山约900亩,将乱石塘坑修复成绿地良田,既践行了“两山”理念,又提高了土地利用率,打造了矿山生态修复的样板工程。

东平县按照生态优先、宜耕则耕、宜林则林原则,在废弃矿山生态修复治理中,凤凰联盟平台强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,打造了狼窝山、孟楼、青龙山等一批矿山修复治理样板工程,新增耕地181公顷、林地147公顷,消除了采坑立面危岩体崩塌隐患,切实改善了周边生态环境。

破题之道在于创新。东平县坚持“重在保护、要在治理”原则,实施山水林田湖草生态保护修复工程,推进矿山修复、控砂禁石、封山育林、湿地提升、引水上山等生态工程,探索建立了“矿山地质环境生态修复+工矿废弃地复垦利用+土地综合整治”“矿山地质环境生态修复+文化传承”的治理新模式,先后修复废弃矿山85处,工矿废弃地复垦利用指标和耕地占补平衡指标显著提升,耕地资源得到补充,有力推进了矿山生态修复和经济发展的同频共振。

一座座满目疮痍的破损山体重新披上绿装,一片片高低不平的工矿废弃地变成了肥沃良田,恰道是:重峰叠作碧玉阶,青山霁后云犹在,造化使得钟神秀,满目青黛入画来。

在东平街道无盐村千亩设施农业基地,一栋栋日光温室大棚整齐排列、鳞次栉比。走进西红柿大棚,暖意与湿润的气息扑面而来,只见一排排绿色的藤蔓上,挂满了色泽鲜艳、个头饱满的西红柿,令人垂涎欲滴。

东平街道无盐村党支部书记、村委会主任万忠华介绍:“大棚种植的航丰K5910硬粉西红柿,从3月18日开始采摘上市,每公斤5元,全部销往外地商超,预计亩产1.6万斤,亩收益3万元以上。基地每年能为村集体增收40多万元,还有160多名村民在基地务工,每天收入达80元—120元,成为村民致富、集体增收的‘聚宝盆’。”

“三山三水四分田”的东平贵在自然、优在生态,河湖相依、山水相连的天然生态禀赋赋予了东平鲜明的绿色印记,注定了其生态大县、农业大县、渔业大县的基础属性。

近年来,东平县抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大机遇,锚定“富民强村”目标,扎实推进30万亩设施农业、30万亩生态渔业“双30”工程,实现了设施农业“从无到有”、生态渔业“从有到优”的历史性变革。特色农业让东原大地物阜民丰,带动农民兴业就业,走向共同富裕。

立足自然生态禀赋,东平县湖东八镇街大力发展设施农业,20万亩大棚拔地而起,“春瓜秋菜”模式日趋完善,“一乡一品”格局逐步形成,暖棚、冷(拱)棚亩均年收益分别超过两万元、1万元,万余名群众包棚种棚,4000余名群众返乡务工,成功进入全国设施蔬菜前30强,彭集街道获评国家西甜瓜产业技术体系示范基地及“一镇一业”示范样板镇。至2024年年底,涉农重点镇街群众银行存款余额比2023年年底增加23.9亿元,人均增收1.6万元。

在旧县乡的工厂化循环水渔业养殖基地,映入眼帘的是一排排直径6米、高1.5米的“巨型水桶”,整齐排列在厂房内,圈养桶里养殖的是加州鲈鱼。据了解,每个桶能容纳6000尾鱼,从鱼苗到成鱼的生长周期仅需5个月。这种养殖模式不仅节省了大量空间,还具有高密度、短周期、高产量的优势。

借助优越的水体资源和渔业传统,东平县大力实施“经略湖池”战略,高效统筹湖内25万亩大水面、湖外5万亩池塘养殖,鱼苗繁育、水产加工、休闲渔业齐头并进,稻虾套养、藕虾混养、特色垂钓遍地开花,“一湖一洼三片区”格局基本形成,一田两用、一水多收,亩均年收益超1万元,真正实现“坑塘生金”“水面生财”,成功入选国家级水产健康养殖和生态养殖示范区、全国渔业绿色循环发展试点县。2024年,东平县渔业总产量为7.97万吨,同比增长4.10%;渔业总产值为22.79亿元,同比增长3.84%。

来到东平港,远远就能看到“保护东平湖生态,推动高质量发展”的红色大字,港口内停泊着好几艘前来装货的船只,一辆吊车正在把成捆的化肥吊装到鲁济宁货6666货船的船舱内。

据了解,2025年以来,泰安港、东平港累计完成货物吞吐量300余万吨,实现营收5600余万元,同比分别增长180%、260%,这是京杭运河济宁至东平段航道(柳长河段)“三改二”工程带来的显著成效。

京杭运河柳长河段航道是京杭运河山东段主航道,也是泰安港、东平港、银山港唯一的南北通道。由于航道等级为三级,南水北调调水期勉强可通行1000吨级货船,非调水期仅能通航500吨至600吨货船,成为制约水运加快发展的瓶颈。

2023年4月和2024年10月,山东省委书记林武两次莅临泰安实地调研,对京杭运河柳长河段航道“三改二”工程、泰安港建设等工作提出明确要求。东平县抓住机遇,充分发挥“京杭运河通航最北端、与瓦日铁路交汇”的独特优势,主动融入黄河重大国家战略,大力发展港航物流产业。

2024年8月31日,京杭运河柳长河段航道“三改二”工程作为全省高质量发展重大项目唯一重大水利工程全面启动开工建设,12月26日正式建成通航。

东平湖海通港务有限公司总经理梁久明介绍:“京杭运河柳长河段航道‘三改二’工程完工后,全线达到二级航道通航条件,可实现2000吨级货船‘通江达海’,切实提高了京杭运河山东段黄河以南通航能力。”

随着航运水平的提升,“黄金水道”持续流淌“黄金效益”,凤凰联盟平台投资80亿元的山钢东平铁矿按下“快进键”,各项工作进展顺利;投资40亿元的泰安港一、二期已投入运行,三期有序推进,全部建成后,年吞吐量可达6000万吨;投资100亿元的陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程加快建设;投资20亿元的瑞星氨基肥节能环保技术改造项目一期完工,每吨尿素成本下降200元;纺织服装产业园、宠物食品三期等重点项目快速推进……

立足县域产业基础和资源禀赋,东平县以新型工业化为主线,聚焦打造“大港航、大钢铁、大物流、大文旅、大农业”,规划建设生物医药、装配式建筑、现代食品、特种纸等特色产业园区,积极推进传统工业转型升级,努力培育新兴绿色产业,全力打造黄河流域生态保护和高质量发展示范区。2024年,30个重点工业项目开工建设,完成投资48.2亿元,规模以上工业增加值同比增长8.1%,绿色转型持续深入,新型工业化强县战略迈出坚实步伐。

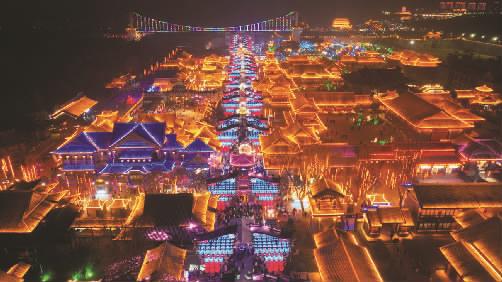

璀璨的灯光、华丽的建筑、动人的歌舞、诱人的美食,在东平县大宋不夜城,来自河北省的游客刘智说:“这几天在东平玩得很开心。这里山清水秀,有文化有美食,是个百来不厌的宝藏小城。”

东平因水而兴、因水而名、因水而盛。近年来,东平县统筹推动经济社会发展,培植壮大文旅康养、特色农业、港航物流等绿色产业,进一步推进河湖文化和旅游深度融合发展,构建以“山河湖城洼”为主阵地的全域旅游格局,不断拓宽“绿水青山”向“金山银山”转化路径,让“一湖清水”更好造福人民。

从气势磅礴、设计巧妙的世界文化遗产戴村坝,到把历史元素融入实景演艺中叫响夜经济品牌的“大宋不夜城”,再到旅游项目丰富的白佛山、稻屯洼国家湿地公园……东平县做活“水文章”,逐步打造地方特色文化品牌,成为山东省十大文化旅游目的地品牌线路上的重要一站。东平湖焕发时代新貌,沿湖群众依湖致富、因湖得福。

目前,全县精品民宿、特色餐饮、休闲垂钓园等发展至220余家,全国钓鱼锦标赛、乡村好时节·骑游东平湖、乐跑东平湖·半程马拉松等活动相继举办,3万余名群众吃上“旅游饭”,群众的获得感、幸福感、安全感大幅提升。

相关数据显示,2024年东平县共接待游客1352.39万人(次)、实现旅游综合收入78.43亿元,同比分别增长19.2%和25.4%,成功获评国家文化产业示范基地、山东省全域旅游示范区、山东省生态旅游区等40余项荣誉称号。

“满眼荷花三百顷,采莲人语隔秋烟”“湖山上头别有湖,芰荷香气占仙都”……这些脍炙人口的诗句,让湖光山色美不胜收的东平湖闻名遐迩。

“我们东平好地方,八百里水泊美名扬,门前流过汶河的水,佛山顶峰看霞光……”优美的歌曲唱出了东平的山川之美、河湖之秀,唱出了东平人民的幸福生活。